入淨土之緣起

文/釋宗道

可以說,所有佛、菩薩、歷代祖師,包括我們做的事,都是為了達成一件事――「入淨土之緣起,出娑婆之本末 」(《般舟讚》),沒有別的。

緣起,就是待緣而起。在現象世界裡,「若離心念,則無一切境界之相」。現象世界不是雜亂無章的,有內在的運行規律。

現象世界裡有一個規律,就是任何一件事成立,必須要有各種條件來支撐、來聚合,這件事才會成立。而且,在這個過程中,事物是普遍聯繫的,看似不相關的,都有聯繫,這叫緣起,「法不孤起」,一切都是因緣聚合。

任何事都是這樣,都需要各種條件。一件很小的事,背後都有各種條件去支撐。淨宗法師講過一句話,如果因緣不具足,一粒塵埃都動不了;因緣具足,地球都可以形成的。

「入淨土」也是現象界發生的,也需要有聚合成這件事發生的各種條件。

緣起有個意思,就是「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅」,是相互聯繫的。

關於淨土的緣起,《無量壽經》講得最完整。為什麼法滅的時候獨留此經?因為裡面有四十八願、有阿彌陀佛成佛的過程,包括

極樂世界為什麼是這樣的、眾生怎麼往生,都在這部經裡,這是最重要的。

我們往生的根本的緣起在哪?這些事從哪來的?就像一棵樹長成大樹,它的種子在哪?就是佛發的願。佛如果不發願,就沒有後面的事。

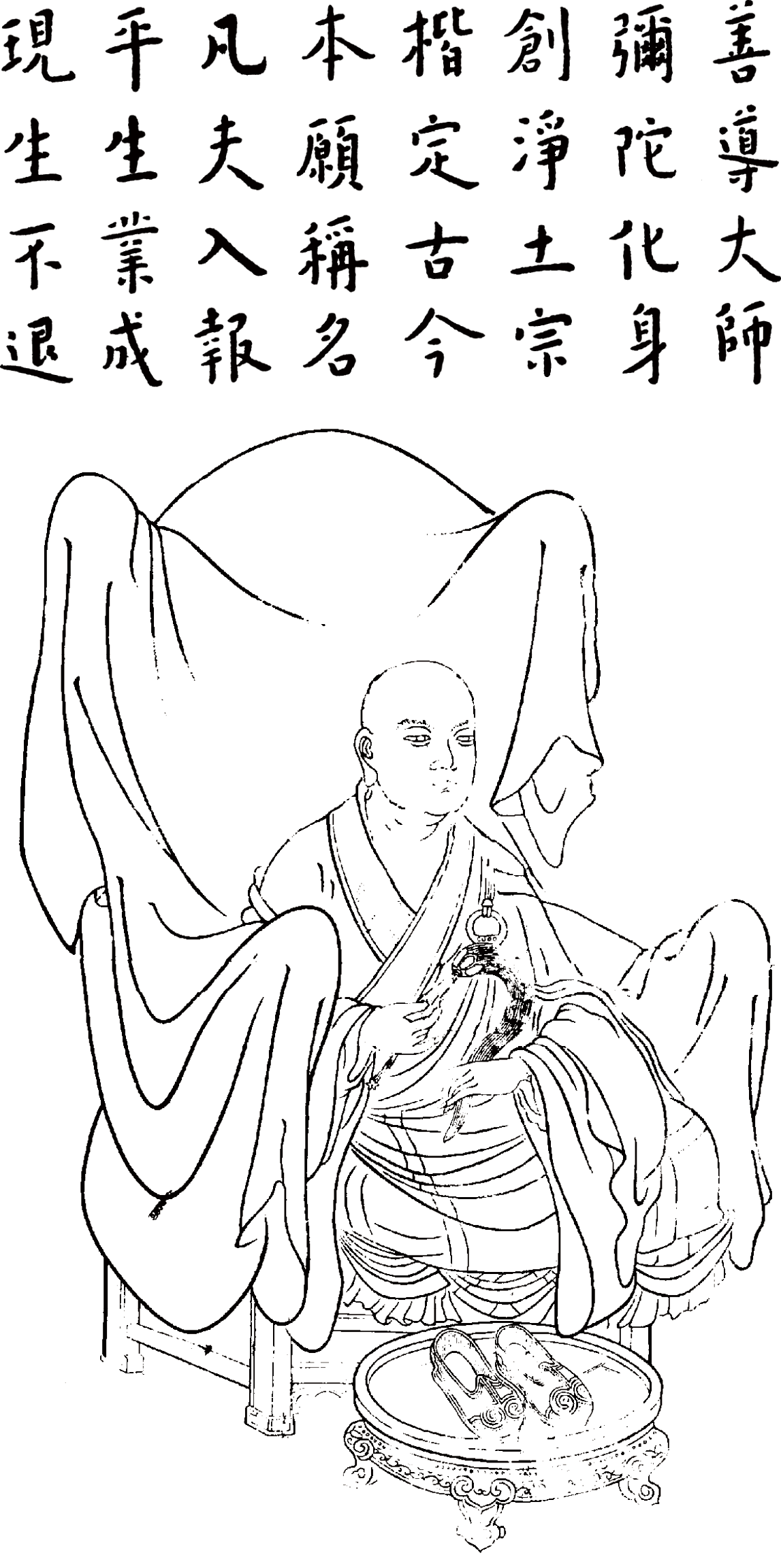

善導大師有一段話說得特別形象:

此明彌陀本國四十八願,願願皆發增上勝因,依因起於勝行,

依行感於勝果,依果感成勝報,依報感成極樂,依樂顯通悲化,

依於悲化顯開智慧之門;然悲心無盡,智亦無窮,悲智雙行,即

廣開甘露,因茲法潤,普攝群生也;諸餘經典,勸處彌多,眾聖

齊心,皆同指讚:有此因緣,致使如來密遣夫人別選也。

因為佛光臺現國,在很多佛國中,韋提希夫人就選中了極樂世界。這一段是善導大師解釋為什麼釋迦牟尼佛加持韋提希夫人,讓她選中了極樂世界。

我覺得這一段很好的說明了往生的緣起。

「彌陀本國四十八願 」,緣起是阿彌陀佛因地發了四十八願。

「願願皆發增上勝因 」,他每一個願、每一個願都是超出其他諸佛的,其他諸佛發不了那樣的願,所以叫勝因。「增上勝因」,能夠讓眾生在解脫的過程中起到增上作用的。

「依因起於勝行 」,佛既然發了願,有這個因,他就要去修行。

「依行感於勝果 」,因為他兆載永劫的修行,感得了殊勝的果報;由果感成報。果報現前之後,極樂世界就展現出來了,十劫之前,就有極樂世界了。

「依樂顯通悲化 」,這時候,依照四十八願攝受眾生,包括攝生三願,就開始起作用了。阿彌陀佛建了莊嚴的極樂世界,要與眾

生產生關係,顯通悲化。眾生稱名,佛光就攝取;佛光攝取,就把眾生接引到極樂世界。

「依於悲化顯開智慧之門 」,這樣的攝受眾生的方式是特別善巧、特別智慧的,體現了佛最頂級的智慧。

「悲心無盡,智亦無窮 」,阿彌陀佛的悲心無窮無盡,智慧也無窮無盡。

「廣開甘露,因茲法潤,普攝群生也 」,整個法界所有的眾生都受到法的滋潤。

這段叫七勝因緣。哪七勝?就是勝因、勝行、勝果、勝報、勝土、勝悲、勝化,這是我總結的。因為好多詞不明顯,我感覺說的就是這七勝。勝是殊勝,就是與其他諸佛相比,他是遠遠超勝的,他在發願的時候,就說要超出所有的佛。

這個緣起的最根源是什麼?還是從勝因,就是從「彌陀本國四十八願 」這裡來的。有勝因才有勝行,然後有勝果、勝報、勝土、勝悲、勝化,一步一步來的。

我們再說「出娑婆之本末 」。

本,是根本。末,是枝末。本末是樹根和樹枝的關係。樹枝砍下來一大段都沒事,甚至主要的枝去掉都沒事,但樹根斷了就不行。本有根本、特別重要、沒它不行的作用。

還有一句話叫「但得本,不愁末」,如果得到本了,末就不愁。

「出娑婆之本末 」,出娑婆世界的根本與枝末有哪些呢?既然說本末,就涉及到取捨廢立的問題。佛講很多法,在講的過程中是有取有捨、有廢有立的。

佛講根本的教法,往往是隨自意說的,是他的本懷,是真實的。佛講枝末的教法,起到調熟攝受的作用,是方便的。在一些特殊的階段,他會廢末立本。

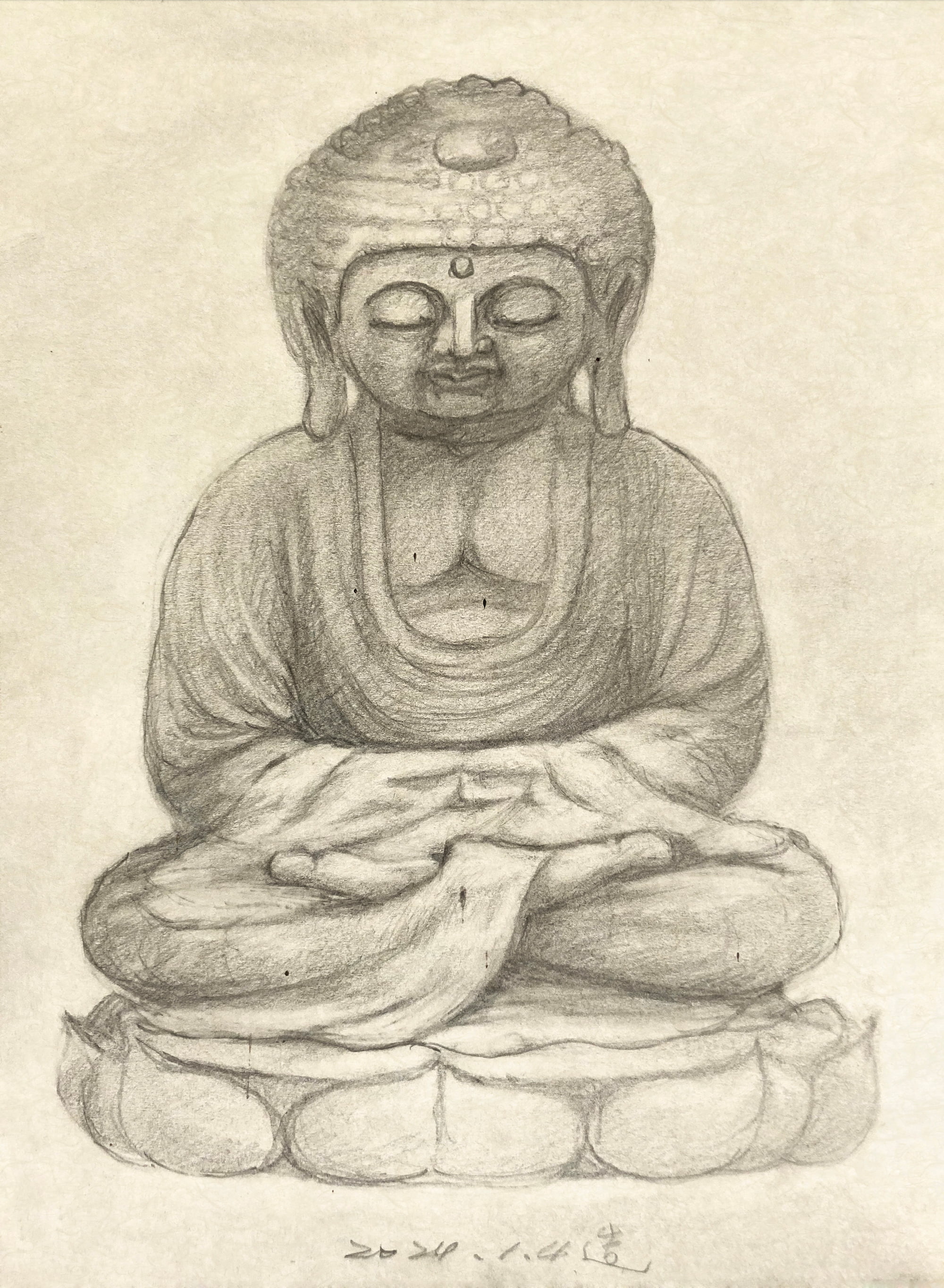

繪畫/淨報居士

末重要嗎?其實也重要,也有作用的。攝末歸本,如果不施設方便,就難以和廣大的眾生產生交集,所以這些教法裡都有本有末。善導大師的著作裡也有本有末,一般人容易將本作末,將末作本。就像有人以為淨業三福是本,稱名是末。

想要出娑婆,有五重本末。

第一重,佛法與外道,佛法是本,世俗一切外道善法都是末,這是第一重。世間的宗教很多,對於想要出娑婆的人來說,佛法就是本,其他所有外道都是末。因為只有佛教有出輪迴。佛之所以降生到印度,其中一個原因,就是當時九十六種外道這些修行者,以

他們非常高超的修行能力,已經清清楚楚地看到了六道輪迴,他們也非常想要出六道,但他們做不到。佛應世而生,他是帶著希望來的。

第二重,來到佛法裡,大乘聖教是根本。其他的五乘,人乘、天乘,講十善業道這些,二乘,講四聖諦這些,聲聞緣覺這些都屬於末。教人成佛,包括淨土往生成佛的,這是本。

第三重,在大乘佛法裡,如果和淨土比起來,八萬四千法門都是末,淨土法門是本。這麼比較,倒不是讚自有緣之要法,去輕毀他有緣之教行,這是事實。我們只是講我們理解的淨土法門,況且這也不是我們自己說的,祖師也這樣講。龍樹菩薩說難、易二道,難行道與易行道相比,明顯易行道是本,難行道是末。

第四重,在淨土法門內,弘願是根本,要門是枝末。

第五重,在弘願門之內,五種正行裡,稱名是本,其他四種助行是末。

這是一重一重的,最後,所有想要出娑婆的人,稱名就是本,其他所有的都是末。

這個過程就有點像法然上人的一首偈子:

欲速離生死,二種勝法中,且擱聖道門,選入淨土門。

欲入淨土門,正雜二行中,且拋諸雜行,選應歸正行。

欲修於正行,正助二業中,猶傍於助業,選應專正定。

正定之業者,即是稱佛名,稱名必得生,依佛本願故。

想要出離生死,兩種聖法裡,聖道門要割捨,選入淨土法門。淨土法門裡面,雜行去掉,選入正行,其實就是捨掉要門,歸到弘願門。五種正行裡,要選正定業稱名。

這首偈子非常好。人生就是取捨、選擇,就看你選哪個。我們是最有福報的一群人,選擇了最根本的念佛,枝末的被我們層層給捨了。我們看似沒智慧,其實是有大智慧,這個智慧是不可見的。

善導大師說:

文/釋宗眾

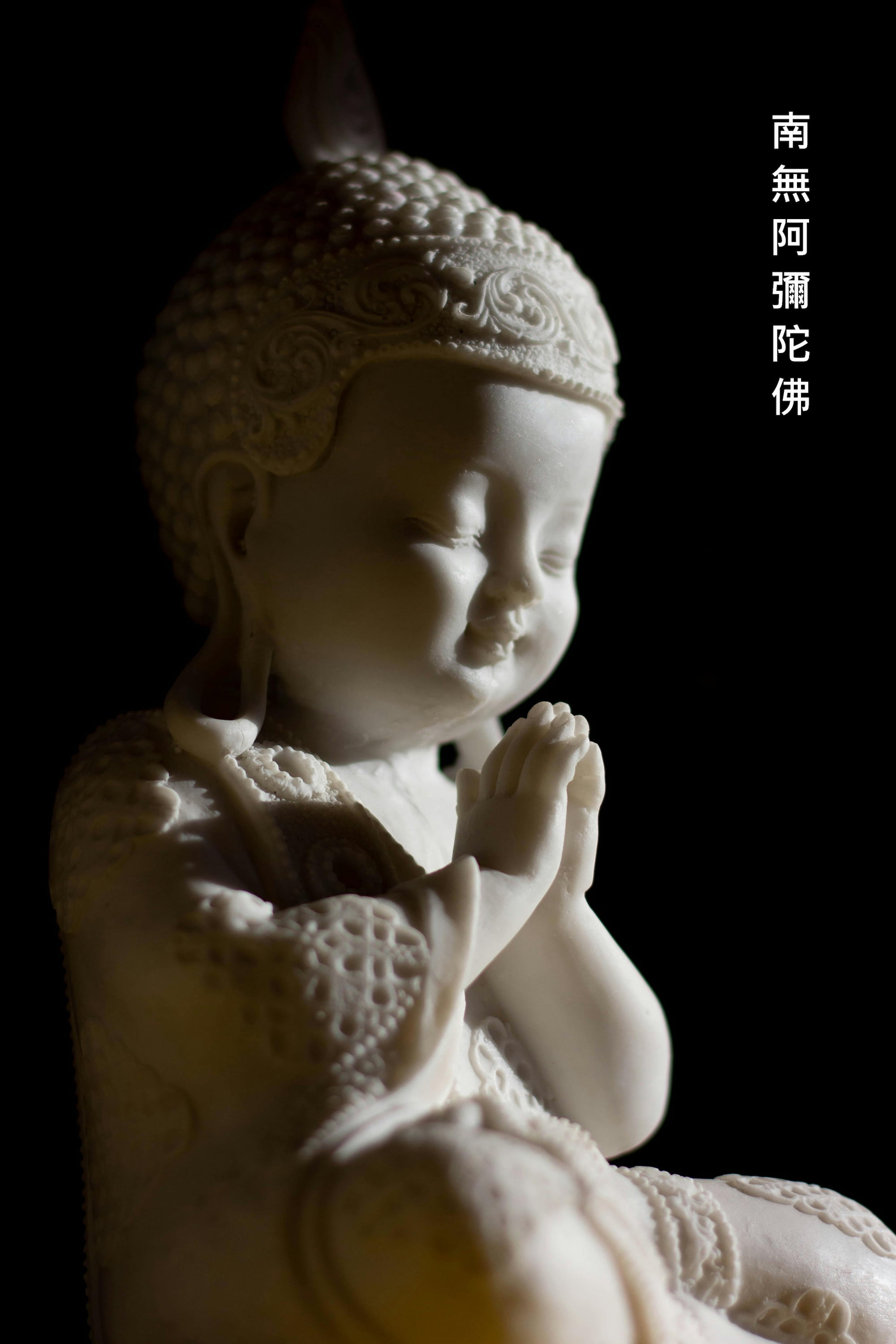

在浩瀚無垠的佛法海洋中,有一朵絢爛的蓮花,它輕輕搖曳,散發著無盡的慈悲與智慧之光。這光,是阿彌陀佛的願力所化,穿越時空的壁壘,溫暖著每一位迷失在娑婆苦界的眾生。

善導大師,這位深諳阿彌陀佛慈悲願心的大德,以他細膩的情感和深邃的智慧,為我們揭示了一個震撼心靈的祕密――阿彌陀佛,他是慈悲的救主,時刻準備伸出援手,將你我從無盡的苦海中解救出來。

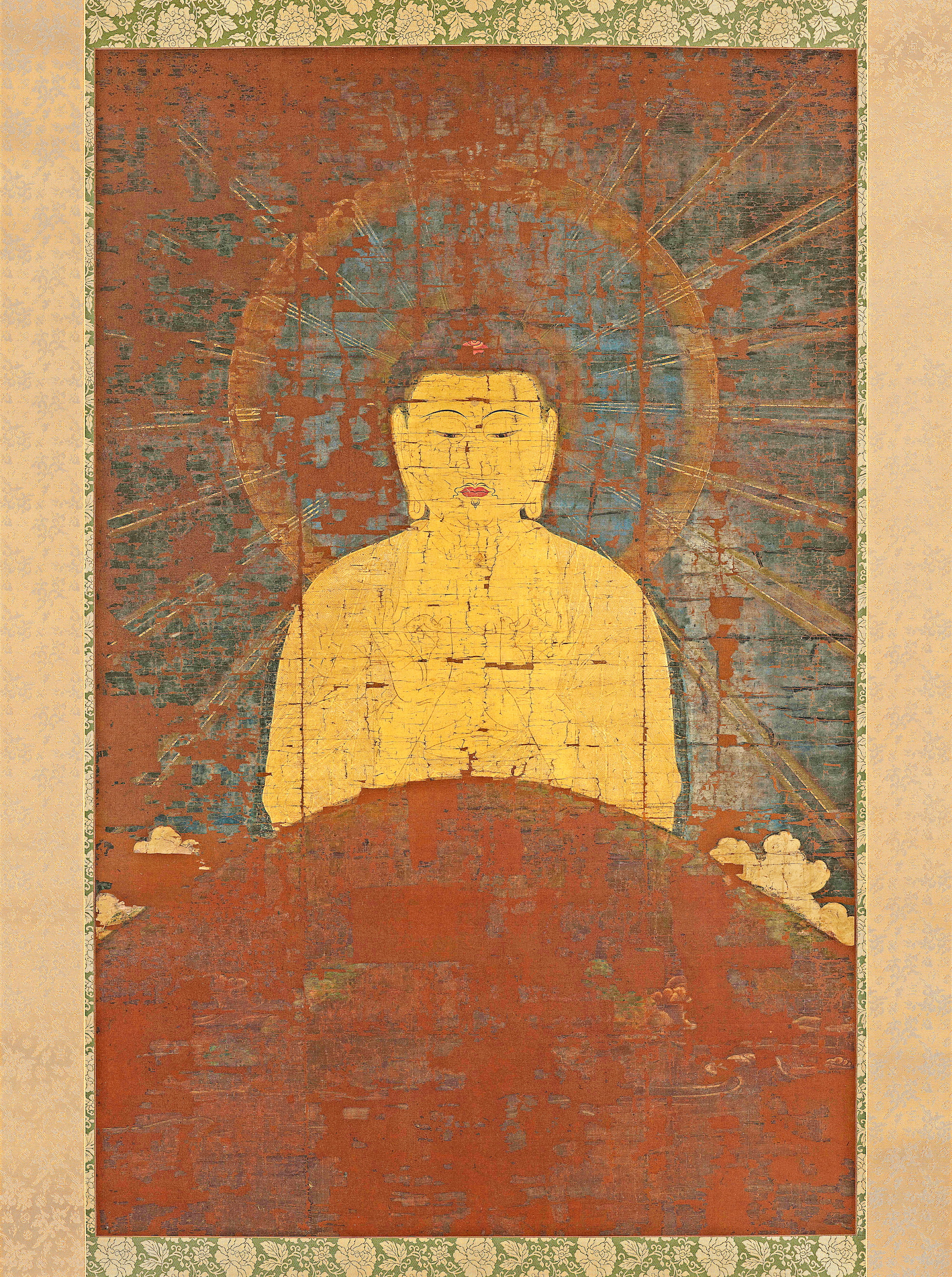

在《觀經》的篇章中,我們彷彿穿越時空的重重迷霧,親眼目睹一場無與倫比的慈悲盛景。尤其是當讀到第七觀初「無量壽佛住立空中 」的那一幕時,我們不僅受到視覺上的極大震撼,更被一股暖流深深觸動:

佛告阿難及韋提希:「諦聽,諦聽!善思念之。吾當為汝,分

別解說除苦惱法。汝等憶持,廣為大眾分別解說。」

說是語時,無量壽佛住立空中,觀世音、大勢至,是二大士侍

立左右,光明熾盛,不可具見,百千閻浮檀金色,不得為比。

(《觀經》)

善導大師以一顆深邃而敏感的心,如同一位勇敢的探險者,不懈地探索著「無量壽佛住立空中 」這一莊嚴景象背後所蘊含的深

意。他輕輕地拋出了一個疑問,雖然細微,卻足以觸動每一個渴望追求真理的心靈,引導他們一同走進佛法的世界:

佛德尊高,不可輒然輕舉,既能不捨本願,來應大悲者,何故

不端坐而赴機也?

這疑問中蘊含著對阿彌陀佛深深的敬仰,它宛如一股清泉,流淌在善導大師的心中,彷彿在問:「您,尊貴的阿彌陀佛,為何願意放下那莊嚴的端坐之姿,捨棄那份寧靜與安詳,而選擇以這樣一種急切、主動的方式現身呢?」

善導大師的回答,給我們帶來了無盡的希望與啟迪。他說:

此明如來別有密意。但以娑婆苦界,雜惡同居;八苦相燒,動

成違返;詐親含笑,六賊常隨;三惡火坑,臨臨欲入。

在善導大師這深情的詮釋中,我們彷彿親眼目睹了娑婆世界的苦難與混亂,眾生在八苦的烈焰中苦苦掙扎,被六賊所困,時刻面臨著墮入三惡深淵的威脅。而阿彌陀佛,那位慈悲的救主,正是因為對這苦難世界充滿了深深的憐憫與關懷,才選擇以這樣一種急切、主動的方式現身,希望能夠盡快拯救我們這些沉淪在苦海中的眾生。

若不舉足以救迷,業繫之牢何由得免?

為斯義故,立撮即行,不及端坐以赴機也。

善導大師揭示說,阿彌陀佛那「住立空中」的姿態,絕非偶然,而是源自阿彌陀佛那不捨本願、來應大悲的主動現身。阿彌陀佛深知這娑婆世界的苦楚,八苦交織,如火坑般炙熱,眾生在其中苦苦掙扎,呼救之聲雖微弱卻真切可聞。

於是,阿彌陀佛選擇了「立撮即行」,不暇端坐,以最快的速度、最直接的方式展現他的慈悲與力量。他如同一位英勇的救主,穿越時空的壁壘,來到我們的身邊,只為向每一個沉淪的眾生傳達一個堅定而溫暖的內容:「我來,是為了救你!」

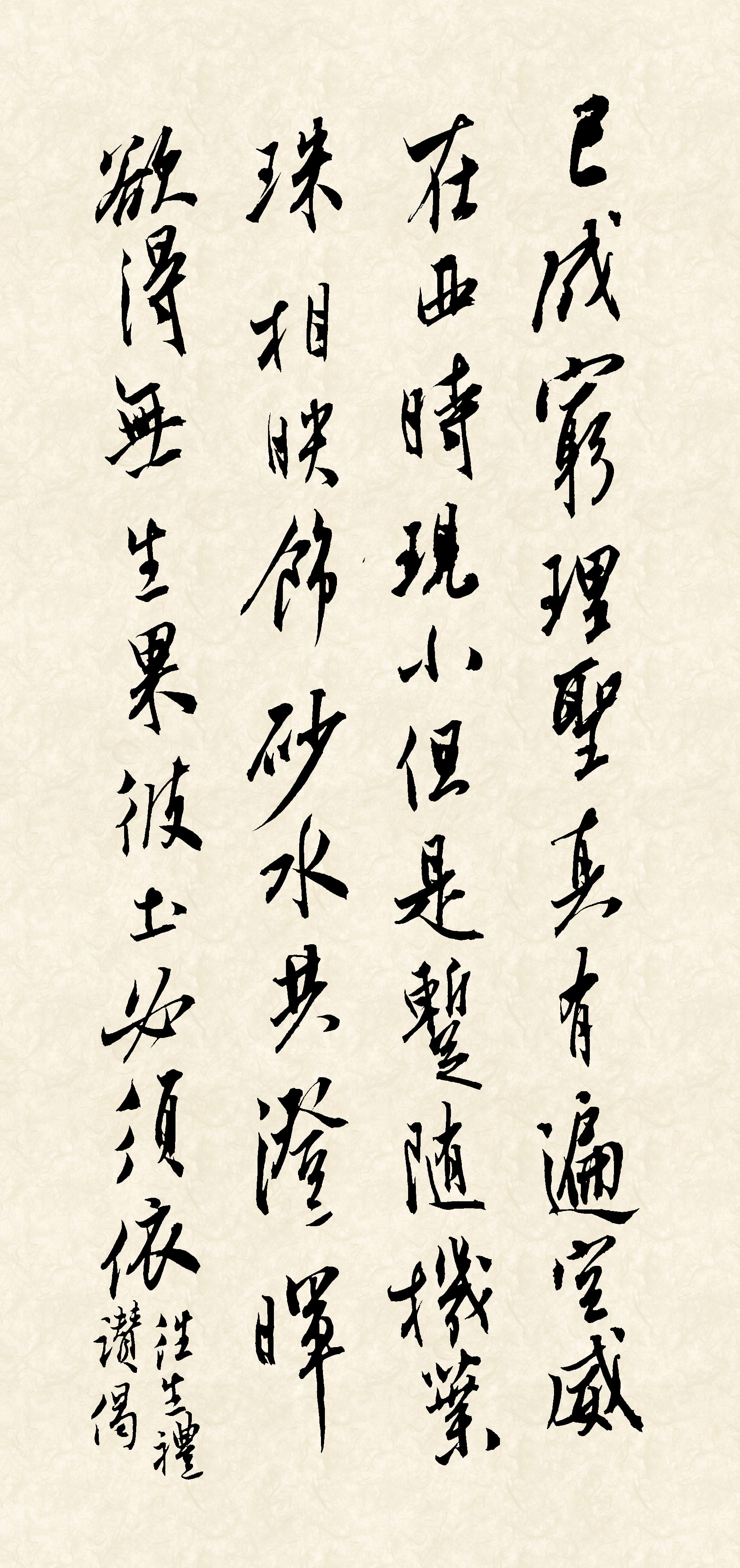

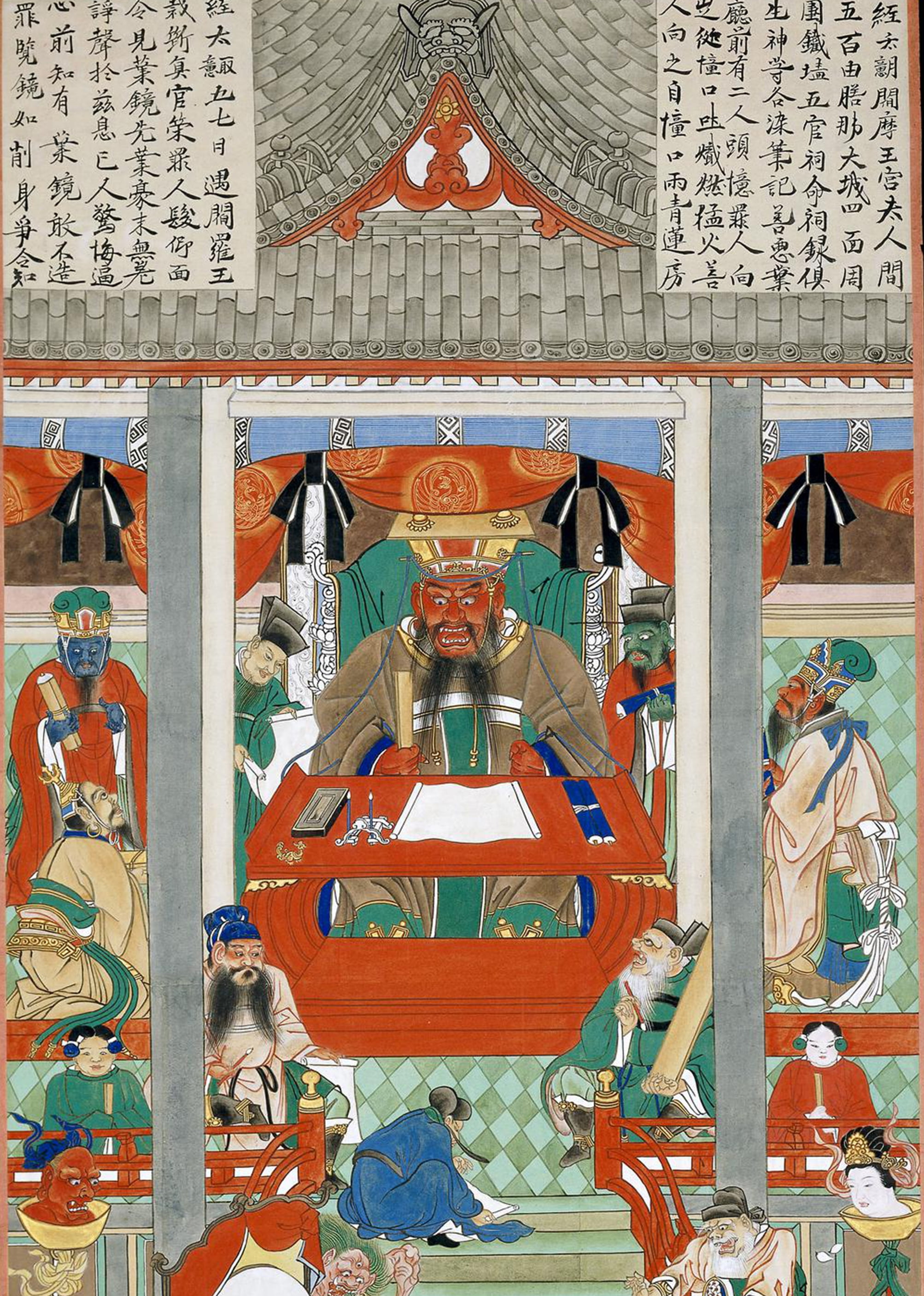

書法/佛腹居士

這不僅僅是一句簡單的話語,它蘊含著無盡的慈悲與力量。阿彌陀佛以他的願力和慈悲,伸出援手,將我們從無盡的苦海中解救出來,給我們帶來了無盡的光明與希望。

善導大師的問答,猶如一場跨越時空的心靈對話,深情地迴響在善導大師與阿彌陀佛之間,如同交響樂章,悠揚而深遠。善導大師以他那敏感而深邃的心,為我們揭開了阿彌陀佛現身背後的深意,那是一種主動的、充滿慈悲的救度之願,溫暖而莊嚴。

在善導大師的描述中,我們彷彿親眼目睹了阿彌陀佛那慈悲的眼神,感受到了他那無盡的願力,如同溫暖的陽光灑滿大地。阿彌陀佛用自己的現身,為我們搭建起了一座通往光明與希望的橋樑,讓我們在這充滿苦難的娑婆世界中,也能深深感受到阿彌陀佛那份永不消逝的慈悲。

因此,當我們仰望那住立空中的阿彌陀佛時,不妨將心門輕輕打開,讓那份慈悲與光明照進來,溫暖我們的心房。記住,阿彌陀佛的每一次現身,都是他對我們的深情呼喚,彷彿在耳邊輕聲說道:「孩子,別怕,我未曾捨棄你!我來,是為了救你!」

在這份無條件的慈悲救度面前,所有的苦難都將變得渺小,因為,我們有阿彌陀佛!

佛與人 重與輕

文/釋宗定

在聞法及修學的過程中,普通學人障重慧輕,常常不察世間真假,被煩惱、邪見或者名聞利養迷惑。不少人在遭逢困境時道心退轉,守拙不前,或雖見善知識,而不能發揮精進之力量。

這是分析「佛」重還是「人」重的問題。正確的觀點是以「佛」為重,以「人」為輕。道理很簡單,但不容易做到。

我們學淨土,常說的「佛」是指世尊或阿彌陀佛。

初言世尊。世尊實是眾生的大慈悲父,《無量壽經》言:「我哀愍汝等諸天人民,甚於父母念子。 」《法事讚》言:「佛是眾生大慈悲父,亦是出世增上良緣,計其恩德,過於塵劫,述之難盡。 」還有《法華經》「窮子喻」等,都講世尊對眾生恩德甚於父母。眾生對佛感恩之意不切,無親近感,不敬重,會甘心耽於三界深坑娛樂,貪圖污染,冤枉輪迴。對世尊生不起信心,甚至對世尊有隔閡,其實是一種業障。

又,佛還指阿彌陀佛。我們對淨土法門有信心,對阿彌陀佛必感親切,因為信受阿彌陀佛發四十八願攝取眾生,「乃至十念,若不生者,不取正覺 」,其重誓不虛,因此眾生稱念必得往生。以佛為重,應晝夜六時精進念佛不怠,唯以與阿彌陀佛相見、印心為期。

以人為重者,則與上述相違。

製圖/淨鴻居士

首先,以人為重會自然疑佛教制,對世尊教誨似聽不聽,愛聞不聞。對經典不求甚解,不明義理,無懺悔、求解之心。如是之者,往往樂於聽受曲解之經義,對邪師邪見反而聽得津津有味。我們遇佛教法,起心修行,應存明白之智慧,常迴光返照,不以人為重,避免對念阿彌陀佛不上心、對往生不迫切,避免得過且過的生活態度。

其次,以人為重者注重個人的利益、感受、執念。六道輪迴使眾生染污習氣、毛病,我們要深刻反省,否則用功不能進入正常軌道。若執著個人,不順從佛的教誨,和世間名利之客沒有分別,在佛門不但不能作功德,還會造罪。若憑個人感受、執念修行,對於聞法、學習智慧、慈悲會產生障礙,與佛相去遙遠。修行是為了減少執著,增長智慧;以人為重則會很明顯地增加障礙,減少智慧。

.png)